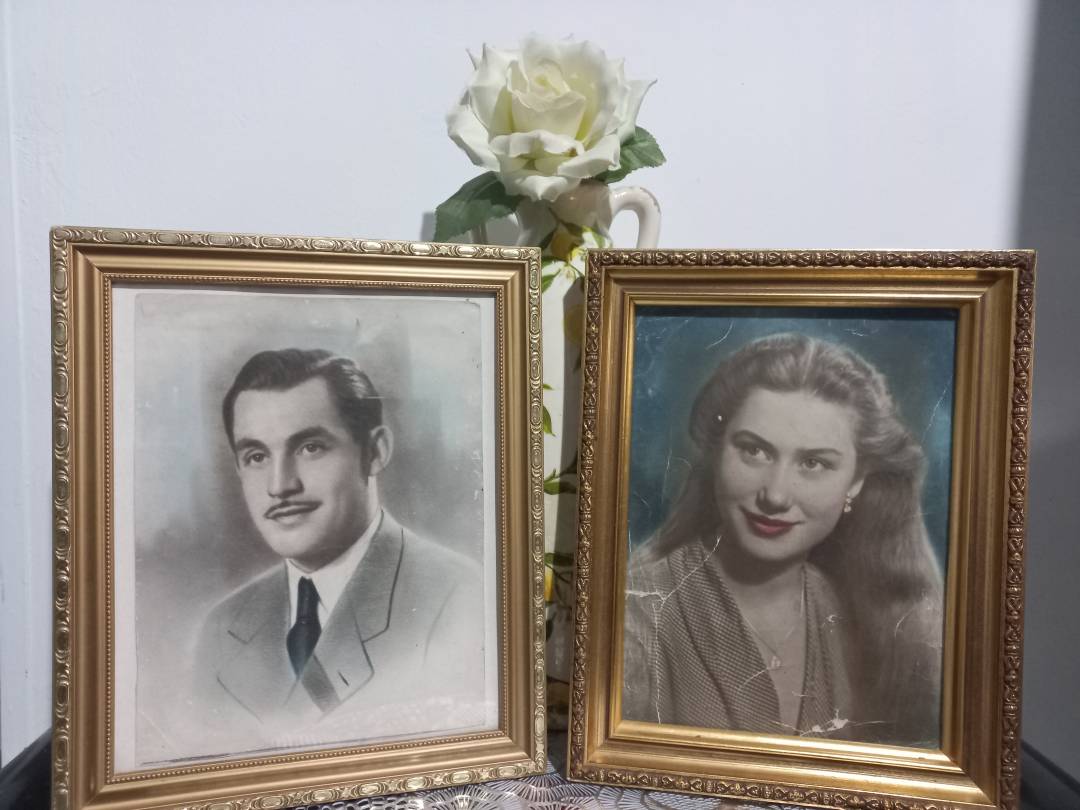

Mi padre se llama José, como el mejor de los santos, como el más fiel y humilde de los padres, el encargado de custodiar a Jesucristo con el sacrificio de un progenitor, aún sin serlo.

Mi padre se llama José, como mi abuelo, y abrió los ojos al mundo en tiempos convulsos. ¿Cuándo no es convulso un mundo manejado por el interés y la mentira?. Nació en el año de mil novecientos veintidós en un pueblo llamado Posadas. A los dos años habitaba a la sombra de la Giralda y ya era un sevillano de adopción. En edad de niño, mi padre, jugaba a trabajar igual que otros muchos niños de los años treinta. Apenas tenía nueve años y era repartidor de paquetes para un cosario en la Plaza del Pan. Las líneas de las vidas se entrecruzan y el destino es tan insospechado que aquel cosario sería, con el paso del tiempo, el bisabuelo materno de la mujer con la que compartiría su camino: mi madre. ¡Cosas de la vida! Ese niño de nueve años recorría la ciudad como lo hiciera un cartero, llevando paquetes de una dirección a otra. Puede que de ahí viniera ese conocimiento profundo de las calles y rincones de Sevilla y su capacidad para adentrarse por las rutas más intrincadas. Recuerdo aquella facilidad suya para callejear buscando siempre el camino más corto.

Mi padre nunca maldijo su suerte o su infancia de trabajo con la que contribuir al sostenimiento familiar. No nos enseñó a odiar ese tiempo. No usó esas circunstancias para sentirse víctima. Nunca nos enseñó a odiar y destruir. Nos enseñó a amar y a construir.

Mi padre creció fuerte. Su infancia cimentó su fortaleza. Era un niño espabilado en un tiempo difícil que aprendió a plantar cara a las adversidades que provocan unos pocos y que recaen sobre muchos. Su esfuerzo, su sacrificio y la propia naturaleza de su espíritu lo condujeron a crecer en madurez en tiempos de pantalón corto. Su inquietud y su avidez de conocimiento cimentaron su carácter autodidacta. De la misma forma que callejeaba, devoraba libros de cualquier temática con la intención de saber. ¡De aprender! Con nueve años acudía a cualquier lugar, sea el que fuere, donde pudieran facilitarle la lectura de un libro y mientras más leía, más cosas aprendía, ensanchando los horizontes de su joven mente. En todos los momentos de su vida siempre acarició un libro entre sus manos. Los amaba. Amaba cuanto sus palabras pudieran hacerle acercarse a la Verdad. Siempre fue un compañero inseparable. Recuerdo la considerable biblioteca que había ido componiendo y que repartía en varios lugares porque no era posible mantenerlos en casa. De ahí debe provenir mi interés por ellos, aunque yo no haya heredado la pasión lectora de mi padre. Mientras iba creciendo su amor por las letras y los conocimientos procedente de estas, crecía en humildad. Mi padre nunca presumió de nada a pesar de sus muchas cualidades Un alma humilde nunca presume de serlo porque está desposeída de soberbia, ni siquiera se vanagloria frente a los que se enorgullecen de su ignorancia.

Pasó la mayor parte de su vida vestido con un mono azul, o con una camisa y un pantalón, igualmente añiles y primorosamente planchados por las cuidadosas manos de mi madre. Las rayas perfectas del pantalón. Ni una arruga en la camisa. Ambos aprendieron a hacer las cosas de la mejor manera. Así se enseñaba: “Cuesta menos trabajo hacer las cosas bien, que mal. Nadie te preguntará cuánto tiempo tardaste en hacerlo, pero sí verán si está bien hecho, o no” –decía mi madre como regañina cuando yo hacía alguna chapuza-.

Mi padre se iba a trabajar a las ocho de la mañana, regresaba a casa para comer, y volvía a irse hasta las diez de la noche. Llegaba el primero a trabajar y se iba el último a descansar. Algunas tardes mi madre nos llevaba a visitarlo (después del colegio pasábamos unas horas en Santa Marina con mis abuelos paternos) al taller de electricidad y mecánica del automóvil que había levantado con el sacrificio de años de estudio, de trabajo y de ahorro. Aquel fue un lugar anclado en mi corazón desde mi diminuta y corta vida. Recordado siempre. Era muy espacioso y se distribuía en dos niveles. La planta baja para los automóviles, la maquinaria, el trabajo manual y una primera planta, mucho más pequeña, pareciera una torre atalaya, donde se situaba la oficina. A esta se llegaba por una escalera de madera. El mobiliario y los elementos de la oficina estaban construidos en madera. Los escalones eran estrechos y empinados para mis piernas de niña de cuatro años. Yo los subía con esfuerzo bajo la siempre atenta guarda de mi madre. La oficina se distribuía en dos espacios. Uno para la administración y el otro como archivo. Una mujer de escasa altura, de cara bonachona y rellenitas en carnes nos recibía. Adelantaba las gafas hasta la punta de la nariz para vernos mejor. Se llamaba Pepita y era la secretaria. El tiempo que pasábamos juntas, mientras mi padre trabajaba, era un tiempo de relativa distracción que rompía la cotidianidad de su jornada: charlaba con mi madre, reía con sus muchas ocurrencias, porque mi madre poseía una gracia natural, y le encantaba pasar revista a nuestros vestidos. Se admiraba, la encandilaban las combinaciones de encajes y los primores que cosía mamá. Pepita no dejaba de aporrear con vitalidad las teclas de la máquina de escribir que descansaba sobre la mesa cubierta de facturas emitidas con el nombre de este Taller llamado Auto-Electro que había levantado el esfuerzo de ese niño cosario. De vez en cuando deslizaba sus gafas hasta la punta de la nariz para mirar a mi madre o a nosotras, pero de común, escuchaba sin dejar de trabajar, simplemente ralentizando un poco la velocidad en teclear. Permanecíamos en el taller hasta que mi padre lo cerraba y volvíamos juntos a casa en aquel añorado coche milquinientos de color negro. Cuando paso por la Calle Recaredo mis recuerdos vuelven a aquella época. Parece no haber pasado la vida aunque sí haya pasado el tiempo y aún siento que siguen erguidas las paredes del Taller. Mi taller. Me asomo a través de los cristales que sustituyen las que un día fueron sus puertas, metálicas y correderas, y rememoro escenas sin necesidad de ojos: mi padre rebobinando en una mesa de trabajo que tenía una pegatina con dos escenas: dos burros tiraban en direcciones opuestas. Los mismos burros tiraban en la misma dirección. Esas imágenes se adhirieron en mi inconsciente con una fortaleza persistente. Siempre comprendí la didáctica de ambas. A mis recuerdos también llega la escena de mi padre bajo un automóvil, hurgando entre sus tripas para eliminar algún mal. …, aunque mi visión más recurrente es la del rebobinado, probablemente, porque en más de una ocasión, yo estaba junto a él en momentos de las visitas. Cuando camino por la calle Recreado elijo siempre pasar por la acera del Taller. En su lugar hay una anodina inmobiliaria. Muerta en vida. Donde ya no hay la actividad continua que conocí. Mi nostalgia se mitiga con la satisfacción de saber que aquel importante lugar, aunque diste mucho de ser lo que era, lo que sigue siendo en mí, conserva un elemento que testimonia la existencia del taller, más allá de la persistencia de mis evocaciones y de la fuerza de mis vivencias: el desnivel del acerado que facilitaba a los automóviles que accedieran al interior sin dificultad.

Cuando fui un poquito mayor y visitábamos a mi padre, yo me dedicaba a andurrear por el Taller. Mi padre usaba mucho la palabra explorar. Era sinónimo de aventurarse en un lugar y descubrir cosas: una piedra perteneciente a la fascinante historia de nuestros lugares, el brote de un esparrago o una tagarnina, la procedencia de un riachuelo…… Para mi padre el conocimiento era una aventura y yo seguía la idea heredada y en esas visitas exploraba entre alicates e hilos de estaños o cobre. Siento que le gustaba verme a su alrededor. A mí, también me gustaba estar, aunque disfrutáramos de instantes sin abrir los labios.

Mi padre me había prohibido entrar en un lugar. Sólo en uno. El cuarto donde se vestían y desvestían los que allí trabajaban, aunque un día, burlara su prohibición. Un día en que la soberbia alentó mi desobediencia y abusé de la confianza de mi padre, que no tardó en sorprenderme.

Mi padre siempre nos cuidó. Su discreción era tal que parecía haber sido tocado con el don de la invisibilidad. No lo vi llorar, aunque llorara. No exhaló una queja, ni de dolor ni de nada ni aún en los peores momentos. Su afán era cuidarnos y protegernos. Si mi madre le advertía sobre alguien o recordaba un acto de ingratitud él respondía con el intento de hacerla comprender y apaciguar: “No sabe lo que hace”.

Ni siquiera dejó de cuidarnos cuando una batería estalló una Navidad, dejándolo sin visión durante días. Siempre practicó la generosidad con todos, igual que la mujer con la que había elegido compartir su vida. Mi casa era una casa donde se acudía a pedir favores, en la mayor parte de los casos, gente que después olvidaba el desprendimiento y la generosidad.

Mi padre dio lecciones de vida con su ejemplo a cuantos estuvieron a su alrededor. Declaraba verdades, aunque fueran incómodas o inconvenientes. Nos enseñó a valorar las cosas y a trabajar por ellas. Nos instruyó en que cualquiera que se esmera en realizar su trabajo, lo engrandece, por insignificante que a otro le pueda parecer. Porque nadie es superior a otro. Nos guio por el camino de la vida, permitiéndonos ser cuanto éramos, sin abandonos ni castigos, a pesar de los errores. Era feliz por ser nuestro padre. Nunca fue mi amigo ni quiso serlo. Era mi padre con cuanto supone de sacrificio. Enseñó tanto que no soy consciente de cuánto aunque cada vez reconozca más su paternidad en los caminos de mi vida. Nunca pidió nada y dio todo. Junto a mi madre nos moldeó en principios. Dos personas aparentemente diferentes en su manera de expresar unidas por un único corazón.

Enseñó que lo verdaderamente importante no era tener, sino ser. Sus habilidosas manos compusieron cosas descompuestas con una pericia sólo comparable con el más prodigioso artesano. Lo recuerdo pelando cables con una navajita y soldando hilos de cobre. Desde entonces, me fascina el tono cobrizo. A medida que escribo estas escasas palabras que no hacen justica a mi padre me descubro en la realidad de cuánto ha dejado en mí sin yo ser consciente. De que escribo estas líneas y otras muchas por cuanto él cinceló en mí. Y me admiro de cómo sus delgados dedos se movían con la destreza de un músico haciendo melodías entre alicates y cables. Esos dedos que reconozco, como la mejor de las herencias, en las manos de uno de sus nietos, porque su herencia, no está hecha de ladrillos o dinero ni se ha volatilizado con lo que llamamos muerte. Mi padre necesitaba pocas palabras para silenciar la mentira con la verdad y con la razón. Aun así, nunca impuso su sabiduría, ni siquiera en los años en que la soberbia y la ignorancia de mi poca edad y los dogmas de un mundo manipulado, me hicieron creer estar en posesión de una supuesta verdad fabricada por quienes manipulan para favorecer sus intereses.

Ante el amor apasionado y explosivo de mi madre, ante sus maravillosos abrazos desbordados del calor de su corazón y ante sus revitalizantes besos, mi padre siempre fue amor ferviente pero sosegado. Dos maneras de unir una auténtica devoción. Roca segura, afecto equilibrado de un corazón henchido de amor. Roca segura de amor sabio y profundo sobre el que se erguía el desbordante mar de mi madre. Nunca vi en él egoísmo o desaliento. Sino sacrificio y entrega. No vi un reproche ni un pesar. Protegernos y amarnos a través de sus actos era su meta. Siempre fue roca sobre la que asirnos, aunque roca discreta ante el volcán materno.

El trabajo de padre nunca dejó de serlo. Ni en un solo minuto de la vida. Ni en el más allá de esta existencia. Consiste en plantar buena simiente y alimentarla para que se mantenga firme, y unida a la raíz en tiempos de tormentas.

Mi padre no dejó de cuidarme. Ni siquiera después de haberse ido. Siempre mostró su amor con el ejemplo, con la generosidad de su alma, con su humildad, través de los actos, no de palabra, porque son los actos lo que definen a un ser. Amor inmenso oculto en el cofre de su corazón. Y nos sigue cuidando. Hablaba con sus ojos, usando su mirada profunda, de una profundidad intensa. Con ese exquisito idioma de las almas grandes. Sus palabras están hechas de silencios de amor. Yo tardé en comprender la verdad de su lenguaje. En saber que mezclaba miradas y silencios para declarar afecto. Poco antes de terminar su misión y abandonar este mundo me dedicó una infinita mirada, casi contemplativa en la puerta de mi dormitorio sin encontrar fin a aquel momento. Declaraba sentimientos y una despedida adelantada en el lenguaje de los seres humildes y nobles. Un brillo especial en el marrón de su ojos surcó mi corazón y una chispa ajena a mí, me iluminó en la certeza de que mi padre usaba otra manera de besar. Una forma sutil oculta a muchos. Me besó sin acercarse, como lo hacía mi abuela, únicamente lo hacía con su mirada. Así son los besos de mi padre. Y desde el más allá del tiempo me sigue regalando sus cuidados y sigue guiando los pasos de esta rebelde que apostata de serlo. Y me vienen a la mente sus limpias manos, sólo sucias con la grasa de su trabajo y el sudor de su esfuerzo y aquellas palabras que repetía cada vez que eran necesarias: “No saben lo que hacen”.

Mi padre nos enseñó la humildad

del que tiene el alma grande.

La sencillez del que sabe

y la bondad del que da sin esperar.

Nos enseñó a crecer en amor,

libertad, respeto y responsabilidad.

Me transmitió la devoción por la Historia,

por el Arte y por la Cultura,

y me enseñó a amar a SEVILLA,

desde el conocimiento,

cuando recorría de su mano

los museos y las calles de mi ciudad,

y cuando los relatos y la voz de mi padre,

eran la Historia y la Voz de los siglos.

Dedicado …

Para mi padre, JOSÉ TORRONTERAS FERNÁNDEZ,

un alma grande,

que se llevó un amor inmenso.

Tanto como el que nos dejó…

(dedicatoria del relato “LA TRAGEDIA DEL DESENCANTO”)

Dedicado

a mis abuelos, y a todos los ancestros que me precedieron y me trajeron hasta aquí.

Dedicado

Para todos los padres, los que supieron serlo, haciendo el trabajo más difícil, el de plantar simientes con amor auténtico, entregado y desinteresado y gracias a quienes ese amor ha puesto pequeñas antorchas de luz en un mundo de mentiras dominado por el interés, el odio y el rencor. ¡Honra a ellos!

DIA DE SAN JOSÉ, DIA DEL PADRE!

CARMEN T. C (S.L.C)

DOMINGO Marzo, 2025.