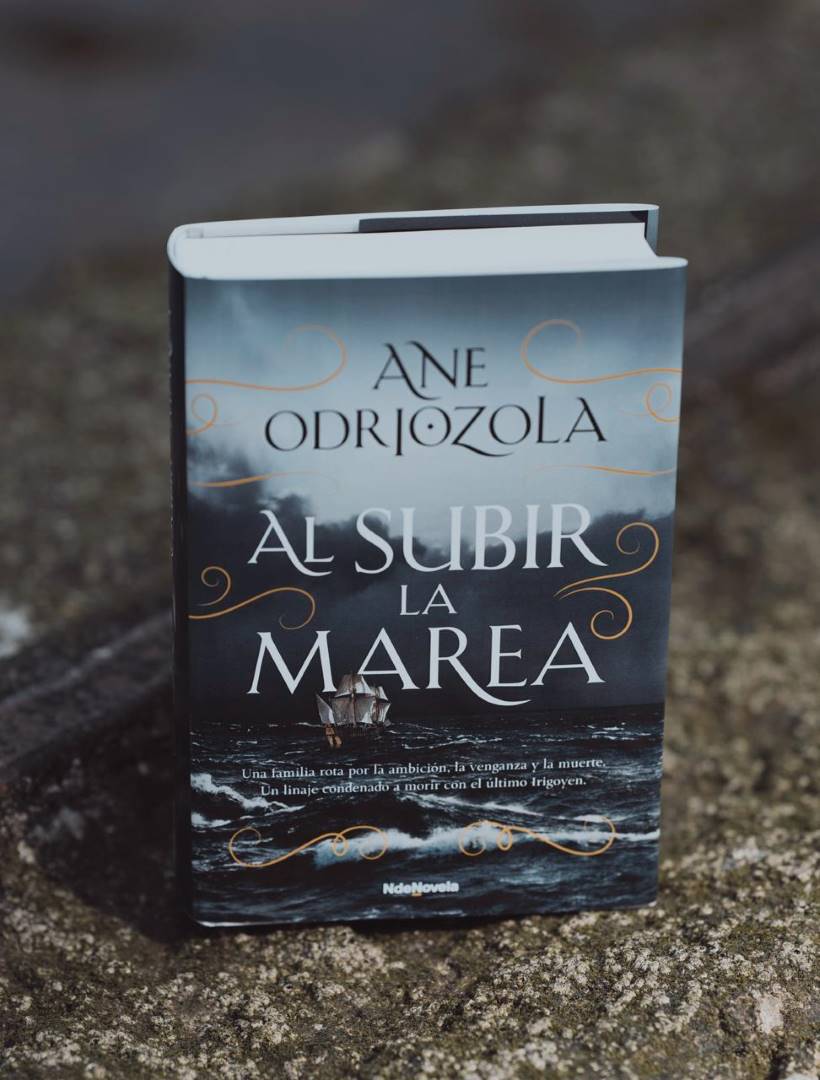

La escritora guipuzcoana presenta su nueva novela, Al subir la marea, una historia ambientada en el siglo XVI que combina la fuerza del mar, la ambición humana y el poder silencioso de las mujeres. Tras el éxito de El valle del hierro, Odriozola regresa con un relato que navega entre la historia y el thriller, reivindicando la vida y la resistencia en tiempos convulsos.

Para empezar, muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Cómo te encuentras actualmente? ¿En qué etapa dirías que estás ahora mismo?

Ahora mismo estoy en lo mejor del proceso de publicación de Al subir la marea. Salió la semana pasada; hice la primera presentación y esta semana tengo tres más, la próxima cuatro… Así que estoy en lo más alto, disfrutando de todo el trabajo que supone escribir y dar a conocer una novela.

Después de tu anterior obra, El valle del hierro, llegas con Al subir la marea. ¿Qué puedes contarnos de esta nueva novela?

Esta historia está ambientada en el mismo siglo que El valle del hierro, el XVI, pero en este caso me traslado a la costa. En la anterior novela narraba cómo era la vida en el interior de Gipuzkoa en aquella época, pero al documentarme me di cuenta de que, a tan solo unos kilómetros, la vida era completamente diferente. En el interior todo giraba en torno al hierro, mientras que en la costa el protagonista era el mar.

Por eso me animé: para cerrar este ciclo necesitaba contar también cómo se vivía en la costa.

¿Qué significa para ti el mar?

El mar es, para mí, un gran desconocido. Vivo relativamente cerca, a unos 30 o 40 kilómetros, pero no lo siento como algo que forme parte de mi vida cotidiana. Al documentarme, descubrí que el mar puede darte mucho, pero también puede quitártelo todo. Y eso es precisamente lo que he querido reflejar en la novela: hay personajes que se enriquecen gracias al mar —construyendo embarcaciones, viajando a Terranova, cazando ballenas—, pero también otros que lo pierden todo, incluso la vida.

¿Cuánto tiempo te llevó realizar toda la documentación histórica y ambientar la novela?

Aunque ya estaba situada en el siglo XVI por la novela anterior, el cambio de escenario lo hizo igual de arduo. Tuve que partir casi de cero. La fase de documentación me llevó unos cuatro o cinco meses y después empecé a escribir. Normalmente, no comienzo el primer capítulo hasta tener todo bien claro.

Hablemos de Bartolomé, uno de los personajes principales. Es complejo, atrapado entre el deber y el deseo. ¿Cómo lo construiste?

Bartolomé es el punto de partida de la novela. Al principio es el personaje más importante, porque la historia arranca con la construcción de una embarcación: su sueño más ambicioso. Siempre había fabricado barcos pequeños o medianos, pero ahora quiere construir un gran galeón, algo que lo redima de los fracasos de su vida. Su ambición por demostrarse a sí mismo que todavía puede hacer algo bien es el eje de la novela. Luego, claro, las cosas se tuercen… pero ese impulso inicial es fundamental.

¿Fue complicado construir su psicología?

No, realmente no. Bartolomé persigue dos cosas: construir el galeón y asegurar la continuidad de su linaje. Todas sus decisiones giran en torno a eso: que su apellido no se pierda y que su legado permanezca. Ese objetivo lo sostiene y hace que su comportamiento sea coherente.

Otro personaje que destaca es Beatriz, que al principio representa la esperanza, pero luego la venganza. ¿Qué significa para ti?

Beatriz es uno de los personajes más importantes. Al principio es una joven ingenua, enamorada de alguien socialmente muy por encima de ella, y realmente cree que ese amor puede prosperar. Pero una serie de circunstancias la hacen caer en picado, y pasa de soñar con una vida ideal a hundirse en un pozo del que cree que no saldrá. Sin embargo, poco a poco se recompone. Aunque lo que vive es duro, consigue darle la vuelta a su vida y poner las cosas en su sitio, algo admirable teniendo en cuenta lo difícil que era para las mujeres de aquella época salir adelante.

¿Cómo lograste construir personajes femeninos tan fuertes en un contexto histórico tan patriarcal?

Son mujeres fuertes, sí, pero dentro de las limitaciones de su tiempo. No podían rebelarse de forma abierta, así que su manera de actuar debía ser sutil, utilizando los recursos que tenían a su alcance. En el siglo XVI una mujer no podía “pisar fuerte” como lo haría hoy, pero sí podía salirse con la suya de formas más discretas. He intentado que su fuerza sea creíble para su época.

¿Crees que algunos de los conflictos del siglo XVI que investigaste tienen eco en la actualidad?

Sí, sin duda. Hemos evolucionado, claro, pero hay cosas que no cambian tanto. La religión ya no tiene el mismo peso y las mujeres hemos avanzado mucho, pero la historia es cíclica y algunos problemas se repiten, solo cambian de forma.

¿Hay algún componente moral o filosófico que quisieras resaltar?

Diría que hay dos. Primero, que la vida puede cambiarte en un instante, por mucho que creas tener tu destino controlado. Y segundo, la importancia de las personas que tienes a tu lado. Hay un personaje, Mariana, que comienza siendo muy fuerte, pero su marido la anula por completo. Con el tiempo, al rodearse de otras personas, vuelve a florecer. Su historia demuestra que quien te acompaña puede hundirte… o darte alas.

¿Encontraste algún desafío nuevo con esta novela?

Lo más distinto fue el entorno: irme al mar, a la costa, con todo lo que implica. Pero en cuanto a la construcción de personajes e historias, no, eso ya lo tenía más rodado.

¿Qué autores han influido en tu forma de narrar? ¿A quién sueles leer?

Suelo leer autores actuales, sobre todo nacionales. Me encantan Toni Martínez de Lecea y su forma de narrar la novela histórica. También Noelia Lorenzo, Arantza Portabales, Mikel Santiago o Santiago Díaz. Leo muchísimo, y todos ellos me inspiran de una u otra forma.

En cuanto a los escenarios, comienzas en Zarautz, pero también pasas por Sevilla. ¿Cómo seleccionaste esos lugares?

En la costa guipuzcoana lo tenía claro: Zarautz, Getaria, Zumaia y Pasajes eran indispensables. Luego incorporé Sevilla porque, en aquella época, muchas de las embarcaciones construidas en el País Vasco se enviaban allí para hacer la Carrera de Indias, rumbo a América. Además, aparecen escenarios de El valle del hierro como La Rioja o Navarra, porque hay personajes en común: cuatro monjas y una abadesa que aparecen en ambas historias. Son novelas independientes, pero con ese pequeño vínculo.

¿A qué público recomendarías Al subir la marea?

A todo tipo de público. Tengo lectores de todas las edades, incluso mi sobrino de 12 años. Me entristecería que alguien la descartara por pensar que es “una novela histórica”. Para mí es más bien un thriller histórico: tiene intriga, suspense, ritmo… Está ambientada en el siglo XVI, sí, pero no es una novela histórica pura. A veces la gente se asusta al ver 600 páginas, pero luego me dicen que la han leído en tres sentadas. Solo hay que animarse a empezar.

Para terminar, ¿qué proyectos tienes ahora? ¿Ya trabajas en la siguiente novela?

Sí, por primera vez estoy presentando una novela teniendo ya terminado el primer borrador de la siguiente. Es solo una primera versión, claro, pero está ahí. Ahora quiero tomarme un descanso para centrarme en la promoción de Al subir la marea —entre presentaciones y entrevistas—, y después retomaré ese manuscrito para seguir trabajándolo.